3月8日清晨,海淀区某训练馆迎来一批特殊的“客人”——由海淀区体育局和北京德尔康尼骨科医院联合成立的“海淀区体卫融合创新实践基地”青少年运动员巡诊医疗团队,他们将为青少年运动员们进行一场不一样的身体评估和测试。这也标志着2025年海淀区体卫融合创新实践基地青少年运动员巡诊工作正式拉开帷幕。

后续,来自德尔康尼的骨科专家、运动医学专家、康复专家、足脊矫形专家、营养专家将陆续走进海淀区15支重点运动队,从运动人才选拔培养、运动风险规避、到运动成绩提升,将先进的检测设备搬进训练场馆,将专业的医疗服务送到身边,为小运动员们的身体健康和良好竞技状态保驾护航。

01、精准捕捉细节 抓住黄金干预窗口期

脊柱健康筛查现场。从基础的目测体态评估,到Beighton评分筛查关节松弛度,再结合Adams前屈试验观察背部对称性,最后通过scoliometer精准测量脊柱旋转角度,层层递进的筛查手段如同为脊柱健康装上“多重保险”。

骨科专家手持scoliometer脊柱测量仪,精准捕捉到一名7岁武术队员7°的脊柱旋转角度。虽然这个数值未达到10°的临床诊断标准,但已超出筛查预警阈值,提示其“回旋踢”动作中腰腹发力不均衡。结合前屈试验显示的背部不对称,专家指出这种代偿发力长期积累可能导致椎体变形或慢性损伤。“通过全方位的筛查,我们能在黄金干预窗口期进行针对性矫正训练,避免未来出现Cobb角≥20°的结构性侧弯。”

02、及时纠偏,莫让认识误区耽误孩子的运动生涯

帮助孩子们纠正一些运动损伤的误区和精准发现潜在的伤病同样重要。

“上周训练的时候肩膀脱位过一次……”

在某中学手球馆,问诊中小队员的一句话让连文志医生不由得一惊,接下来的对话更让他多了一份担忧。

“当时怎么处理的?去医院检查了吗?”

“没去医院,后来队友给我推回去了,感觉不怎么疼了就没和教练说。”

经过仔细的骨科查体,连文志医生确认这位小队员并没有发生过肩关节脱位,但他也指出,问诊中发现孩子们普遍缺乏专业的运动损伤预防和处置知识,需要引起重视。

“庆幸这位小队员当时应该只是肌肉拉伤,如果真的发生关节脱位,自行采取简单***的处理方式很容易造成二次伤害,甚至运动生涯都可能就此结束了。”

这样的案例并不鲜见,问诊中,我们遇到一位拄单拐前来的孩子,经查考虑为右膝内侧副韧带损伤、骨挫伤,经了解他已经拄拐5个月之久,但至今没有进行过任何系统的康复训练,右侧脚仍不能着力。孩子提到在受伤初期并未进行专业治疗,仅仅在社区做了简单处理。“开始以为没什么事儿!”孩子天真的表情令我们不禁感叹,打破孩子们对运动损伤的认知误区,我们需要更深入、更有效的科普。

03、从动作模式到体质密码的全维度解码

刚刚从骨科查体的床上下来的队员们马上又要进行一场特殊的“技术考核”——这次不拼高难度动作,专挑基础姿势“找茬”!康复师拿着检测表穿梭指导,大伙儿挨个完成跨步、转身、单腿蹲这些日常训练里最普通不过的动作。可别小看这些基础活:有人蹲到一半身子直打晃,暴露了核心肌肉“偷懒”;有人单腿伸展时左右差了半个手掌距离,立马被揪出平衡感偏科的毛病。紧接着往仪器上一站,30秒就拿到“人体成分分析报告”:哪条腿肌肉更发达、脂肪囤在哪个部位,数据清清楚楚。

这套“动作体检组合拳”专治隐藏问题——比如有个队员转身时总不自觉地用腰代偿,结合他单腿前伸时总往后倒的测试结果,再加上仪器显示他大腿肌肉过度发达,三组数据一碰头,教练瞬间明白:难怪他总抱怨“旋风腿”使不上劲!原来发力时压根没用上核心力量,全靠大腿硬扛,动作能不变形吗?

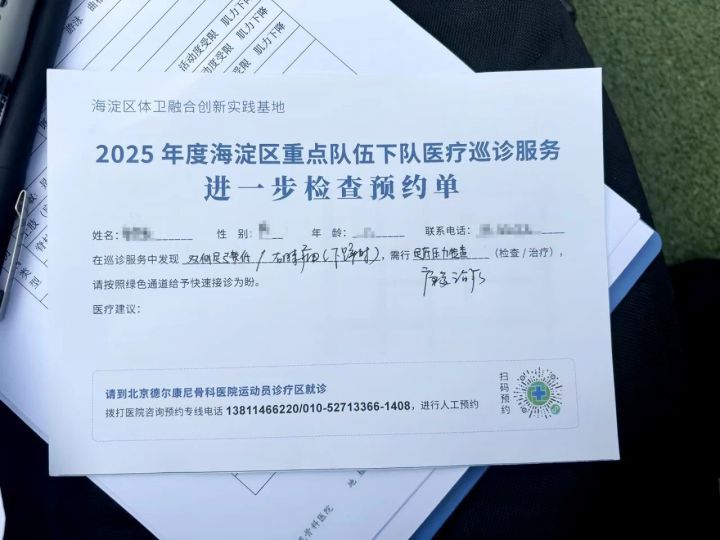

04、进一步检查预约,为伤病按下“暂停键”

海淀区体卫融合创新实践基地首周巡诊共走进三个运动队,筛查80位小运动员,其中超半数孩子有不同程度的运动损伤问题,需进一步检查,涉及跟骨骨骺炎、腰痛、踇外翻、平足、趾痛症、跟痛症、高低肩等。

“青少年运动员的代偿能力往往会掩盖真实损伤程度,就这意味着及早发现是至关重要的。”小儿骨科医生邢朝辉说,“比如骨骺炎如未及时发现并规范治疗,可能发展为慢性疼痛或影响足部发育;而长期错误发力模式导致的腰痛,或将诱发椎间盘早期退变。”

40多份进一步检查预约单为40多个孩子的运动伤病按下了“暂停键”,康复理疗、定制鞋垫、生物力学矫正训练等一系列治疗手段将这些可能断送运动生涯的隐患转化为科学康复的起点。

当冬奥级的医疗资源穿透竞技体育的“高墙”,当毫米级的科技精度照进青少年成长轨迹,健康中国的蓝图便在每一个720°旋子转体中渐次清晰。海淀区体卫融合创新实践基地的创新实践,不仅为“功夫少年”们开辟出更科学的成长路径,更在“体卫融合”领域探索新的模式——这或许正是健康中国战略最生动的注脚。

![]()